Зелёный наряд столицы, включающий пока ещё десятки тысяч посаженных в советские времена тополей, дубов, вязов, ив, сосен, елей, и сотни деревьев разных других пород, ежегодно подвергается различным напастям. То внезапным снегопадом верхушки им поломает, то кроны дубов перекрасятся из веселого зелёного в мрачный бурый цвет, то листья ложных каштанов покроются замысловатыми рисунками… А в отдельные годы на некоторых карагачах листва вдруг побелеет и в середине лета начинает опадать…

Вяз, он же – ильм, он же – карагач, – род деревьев (больших или не очень), включающий в нашей флоре несколько видов. Род опознает любой школьник, но виды различать нужен определённый навык. Это под силу далеко не каждому садоводу со стажем (они обычно за виды принимают также и формы и вариететы).

Почти по всему Кыргызстану, и в культурных посадках в том числе, распространён вяз приземистый (=низкий, =перистоветвистый, =мелколистный), или ильмовник. В статусе его вариетета рассматривается в последнее время вяз Андросова (в диком виде не известен), у нас встречающийся в Приферганье и редко в Чуйской долине. Также в культуре распространён (чаще на юге страны, где иногда дичает в предгорьях) вяз малый (=густой, =полевой, =берест). Вяз шершавый и вяз гладкий встречаются почти исключительно в парковых насаждениях (причём на юге гладкий весьма редок); их родина – Европа, в наших условиях они нуждаются в поливе, но дают самую лучшую тень (а также качественную древесину) и размерами обычно превосходят остальные виды, встречающиеся в Средней Азии. Известны также гибриды между различными видами вязов и описано более полусотни особых форм (вариаций). Для городских насаждений карагачи подходят отлично, так как обладают высокой устойчивостью к загрязнению и запылению атмосферы.

Акклиматизация, благодаря которой, например, флора оазисов и городов Средней Азии обогатилась многими видами деревьев из Европы, Восточной Азии и Северной Америки, – процесс не всегда стопроцентно благополучный. Особенно когда какие-то деревья образуют монокультурные насаждения. Старожилы, вероятно, помнят, как в городе усохло более половины крупнолистных вязов и заметно поредела наша Карагачёвая роща – это была эпидемия «голландской болезни ильмовых» (её возбудитель грибок-аскомицет происходит вообще-то из Юго-Восточной Азии, а не из Нидерландов). При изучении механизмов и путей распространения заболевания биологи обнаружили инвазивный вид жука-листоеда. В его научном названии Xanthogaleruca luteola автор описания немец О.Ф.Мюллер, современник Карла Линнея, подчеркнул особенное обилие жёлтого цвета в окраске жука. По-русски этот жук называется «западный ильмовый листоед» (=ЗИЛ, условное название, данное вредителю работниками сферы защиты и карантина растений). Как оказалось, ЗИЛ вовсе не обязательно переносит инфекцию, но может сильно размножиться и сам по себе попортить значительный процент листвы (вязы при этом не увядают, но слабеют и останавливаются в росте). Первая большая вспышка численности ЗИЛ во Фрунзе датируется 1984 годом.

Однако, ЗИЛ и голландская болезнь ильмовых – лишь два из примерно двухсот видов животных и грибов, развивающихся на вязах. Время от времени в популяциях вязов, и особенно в неблагополучных популяциях, наблюдаются подъёмы численности то одного, то других вредителей. Одни виды вредителей предпочитают гладкий и шершавый вязы, другие более охотно нападают на приземистый. В Кыргызстане зарегистрированы на карагачах более десятка видов вязовых тлей, по несколько видов из галловых клещей, паутинных клещей, клопов (из нескольких семейств), нематод, листоблошек, различных цикадок, молей из различных семейств, разнообразных жуков, листовёрток, совок, двукрылых и пилильщиков.

Наверное, каждый обратил внимание, когда четыре года назад с карагачей сыпались на прохожих мелкие черноватые тли. Особенно досаждали они предпочитающим одеваться во всё белое. Почти все горожане замечали, что у многих карагачей, особенно крупнолистных, с началом жары листья становятся липкими и блестящими. Это сладкие выделения листоблошек и их личинок, которые в массе сосут сок на листовых пластинках и жилках.

Не столь многочисленны цикадки Fieberiella macchiae (фото 1, ♂), которые, видимо, многоядны (вид недостаточно изучен, иногда вредит плантациям смородины и др.), однако они, когда высасывают сок из листьев, переносят вирусы деревьев и кустарников, и также причастны к нездоровью карагачей.

|  |

| 1 | 2 |

На выходящих на юг окнах и балконных дверях во все щели набиваются, особенно в начале осени, мелкие черноватые клопы – это вязовый клопик Arocatus melanocephalus (фото 2) из семейства клопов-наземников. На стадии личинок они высасывают зелёные плоды карагачей («кашку»). А вот крупные клопы менее многочисленны. На карагаче приземистом нередко питаются многоядные клопы-щитники из рода Rhaphigaster (фото 3).

|  |

| 3 | 4 |

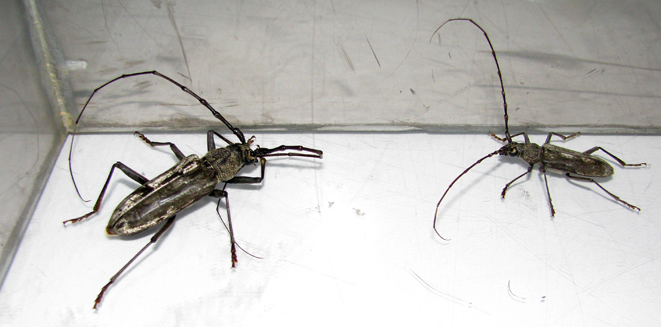

Старые полузасыхающие карагачи (особенно верхушки, большие ветки и сухобочины) заселены личинками сартского дровосека Aeolesthes sarta. Это самый крупный жук-усач нашей фауны (фото 4, ♂), а в Бишкеке он «прописался» недавно (видимо, случайно завезён с юга республики, подробнее см. «Агро Вести» № 1(1), 28.04.2009: С. 5). Его огромные личинки (фото 5) дырявят полузасохшие деревья различных пород, включая городские карагачи (фото 6); иногда под отвалившейся корой можно увидеть их широкие ходы (фото 7). Как жаль, что в Бишкеке перевелись дятлы!

|  |

| 5 | 6 |

|  |

| 7 | 8 |

В этом году сартские дровосеки стали чаще залетать на свет – и самцы, и самки (фото 9). В различные помещения, не исключая и кабинеты биологов (фото 8). Напрашивается вывод-прогноз: в последующие годы личинок сартского дровосека станет больше, и вред от них возрастёт.

|

| 9 |

Сильно портят листву разных вязов личинки вязового минирующего пилильщика Fenusa ulmi (фото 10 и 11). Так как они живут в листовой пластинке между верхней и нижней кожицей, то им не страшны никакие дожди, активный ультрафиолет или опрыскивания контактными ядохимикатами. Подобно им живут минирующие личинки многих молей и двукрылых. За последнее десятилетие большинство жалоб бишкекчан, обеспокоенных странным видом листьев карагачей, было именно на личинок вязового минирующего пилильщика (ну и на работников «Зеленстроя», конечно).

|  |

| 10 | 11 |

А вот бабочки-листовёртки и жуки-трубковёрты – насекомые этой жизненной формы сворачивают «сигары» (фото 12) – не столь вредоносны, как минёры. Ещё 15 лет назад в Бишкеке была редкостью тёмная вязовая совка Cosmia affinis – эффектная ночная бабочка. Гусеницы этой совки питаются открыто (фото 13), поэтому у них обычно много естественных врагов (в том числе мелкие певчие птицы), они в полной мере испытывают влияние и жары и похолоданий, а ещё их легко убить опрыскиваниями. Но в текущем году этот вид можно рассматривать в статусе обычного – уменьшилось количество их естественных врагов, возможно также, что за пару десятилетий этот вид приобрел устойчивость к городским загрязнениям.

|  |

| 12 | 13 |

Однако вернёмся к «главному злодею» 2017 года на карагачах. Это – не пилильщики (Fenusa ulmi, упомянутые выше, – хотя их и не стало меньше), а именно ЗИЛ. Характер повреждений листьев – иной, хотя издали карагач выглядит тоже «побелевшим» (фото 14 и 15).

|  |

| 14 | 15 |

|  |

| 16 | 17 |

Вредят и жуки (фото 16), но основной вред наносят личинки (фото 17 и 18) – они листья не минируют, а скелетируют. В Бишкеке личинки в начале июля закончили развитие, стадия куколки длится недолго, и теперь вышедшие жуки в небывалой массе после наступления темноты летят на свет (фото 19) – форточки лучше закрывать, не смотря на желание хоть как-то проветрить из жилища ночную духоту. ЗИЛ стал рассматриваться как массовый вид почти сразу как у нас появился, но наблюдаемое в этом году – нечто небывалое. Биомасса ЗИЛ (всех стадий) примерно в 250 раз больше, чем сартских дровосеков! Как тут не посочувствовать несчастным карагачам…

|  |

| 18 | 19 |

Никакие птицы не клюют ни личинок ЗИЛ, питающихся открыто, ни жуков. Причиной тому едкая жёлтая гемолимфа, и броская окраска жуков предупреждает хищников об \том. Даже пауки брезгуют, если есть другая пища, брать попавших в их тенета жучков. Из летучих мышей (кстати, куда подевались наши ночные охотники на комаров и москитов?) лишь нетопырь ловит жуков в сумерках (но нет данных, как его желудок справляется с этой малосъедобной добычей, – вероятнее всего, и нетопырь не сможет наедаться ЗИЛ в большом количестве).

Однако в природе есть на этого жука управа – например, мелкая жужелица-лебия Lebia humeralis – инвазивный вид, впервые отмеченный в Кыргызстане в 1992 году. Личинки этой лебии паразитируют именно на личинках ЗИЛ. Попала она сюда, конечно же, вслед за своим хозяином, из более прохладных северных районов Евразии. К естественным врагам ЗИЛ относятся ещё с десяток видов других насекомых – наездников-яйцеедов, хищных божьих коровок и т.д. Однако в Бишкеке им то этого не хватает, то это мешает, – баланс в экосистемах наших зелёных насаждений ведь нарушен давно и по многим пунктам.

А вмешательство людей, химичащих и экспериментирующих с синтетическими ядами, ни к чему доброму в итоге не приводит. Немедленный эффект от обработок успехом никак не назвать – он неизменно оборачивался заметным ухудшением ситуации через пару-тройку лет. К слову, жёлтые «феромонно-клеевые» ловушки (фото 20, подробнее см. http://24.kg/bishkek_24/33731/, https://24.kg/archive/ru/bishkek24/171130/, http://www.vb.kg/doc/226019/) ударили без разбора по привлечённым на жёлтое разнообразным наездникам и другим полезным насекомым куда сильнее, чем по дубовому минирующему пилильщику, против которого применялись.

|

| 20 |

Вот поэтому нынешний год для бишкекских карагачей тяжёлый как никакой из предыдущих за 50–60 лет (с тех пор, как в столице начались регулярные энтомологические наблюдения и фитопатологические обследования).

Чем же мы можем помочь карагачам? Разумеется, не бумажками (декларациями, постановлениями, меморандумами, диссертациями и т.п. – чем сейчас занята армия бюрократов-чиновников). И не дорогущей химией (как бы её не рекламировали производители и перепродавцы). Представляется, что за ответом не нужно ходить далеко, – нужно обеспечить условия, в которых в полную силу заработают природные механизмы регуляции, такие, которые предотвращали в многокомпонентной городской экосистеме ничем не сдерживаемый рост популяции отдельных видов в предыдущие несколько десятилетий. Это сложно (невозможно за пару лет восстановить то, что было разрушено за 25 лет), но решение сложных проблем всегда начинается с простого.

Карагачи безусловно ослаблены. Чем? – Да многим – в частности, тем, что их и другие деревья не поливают как положено, не дают дышать (закатывают в асфальт либо брусчатку по самое не могу – фото 21 и 22).

|  |

| 21 | 22 |

О, если бы деревья могли кричать!, – что мы услышали бы от подвергнувшегося «декоративной обрезке» карагача (фото 23) или от обречённого дуба на фото 24? Ведь у обоих могучих деревьев были роскошные кроны – до того как первого изуродовали, а второго «практично» упаковали в брусчатку?

|  |

| 23 | 24 |

В природе всё взаимосвязано – деревьям и полезным насекомым нужна нормальная почва, а откуда она возьмётся без травянистого покрова и комплекса животных-почвообразователей (куда входят сотни видов от бактерий до земляных червей)? Почва-то в большинстве бишкекских дворов мало чем отличается от мёртвого бетона (фото 25). Не следует обманываться и насчёт красивых стриженных газонов, образованных высеянными травами неместных видов (фото 26), – под ними такая же безжизненная пустота, даже дождевых червей и муравьёв нет.

|  |

| 25 | 26 |

Многие слышали про «эффект домино«. Одним из следствий этого закона экологии как раз и будет цепочка от уничтоженного под автостоянку участка «бесполезного» естественного травянистого покрова к безнаказанно размножившимся минёрам и листоедам.

Стоит ли надеяться бишкекским карагачам, что дышащие производимым ими кислородом и отдыхающие в их тени люди поумнеют?

Д.А.Милько

Бишкек, 21–23 июля 2017 г.

все фотографии – автора

При заимствовании и цитировании ссылка СОВЕРШЕННО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА (мы исповедуем принцип «плагиат → эксперимент с совестью → индивидуальная карма»)